|

Эта старенькая книжка – одна из самых дорогих в моей домашней библиотеке. Даниил Гранин «Иду на грозу», впервые роман вышел в 1961 году и прочитан был ещё в школе. Книга была необыкновенно популярна и в 70-е годы, дважды по этому роману снимали фильмы с лучшими актёрами в главных ролях. Книга о молодых учёных-физиках, изучавших природное грозовое электричество: причины его возникновения, силу разрядов, возможность управлять этим небесным явлением. Вдумайтесь только, 15 лет только как закончилась война, а в советской науке тогда уже ставились такие грандиозные задачи! Действие происходит в научно-исследовательском институте, в одной из лабораторий утверждают нового заведующего. Предложена кандидатура Сергея Крылова, молодого, самого талантливого и успешного учёного. Крылов в смятении: он прекрасный физик и математик, но руководить людьми? Он к этому никогда не стремился. А за спиной вздыхает его коллега, обиженный и обойдённый Агатов. Он же все силы употребил, чтобы занять эту высокую должность: уяснил все симпатии и антипатии в руководстве института, узнал, чья дочь собирается поступать в университет, чтобы замолвить где надо за неё словечко, установил дружеские отношения с коллегами в лаборатории, вот только в науке он почти ноль. Но профессор Данкевич хорошо понимает, что преданность делу, талант, добросовестность и принципиальность – вот главные качества учёного и руководителя коллектива. Агатов лишён этих качеств, а в опасный момент он подведёт своих товарищей: забудет включить прибор в самолёте, и погибнет Ричард, один из молодых учёных. Карьеризм – это страшно! Как современно звучит эта истина и сегодня как в политике, так и в науке. Конфликт романа построен и на сопоставлении ещё двух героев: Крылова и Тулина. Они друзья со студенческих лет. У Тулина блестящий ум, способности, энергия и напористость, а Крылов тугодум, привык изучать всё досконально, к тому же спорит, если убеждён в своей правоте, за что и был исключён из университета, поссорившись с преподавателем на экзамене. Ушёл на завод в конструкторское бюро, успешно закончил вуз, активно занимался математикой, принимал участие в научной работе и был приглашён старым профессором Данкевичем в лабораторию. Тулин руководит группой по изучению грозового электричества далеко от столицы. Он приезжает в Москву добиться разрешения на полёты к грозовому облаку. Друзья встречаются вновь. Напористый, волевой Тулин добивается своего: полёты разрешили, деньги выделили. Крылов и его ребята, увлечённые проблемой, едут на юг с Тулиным проводить опыт. Действие романа развивается неспешно: рассказ о работе, описание приборов, подготовка опытов – всё у Гранина разворачивается подробно, со знанием дела и очень интересно. Но оказывается, блестящий ум, энергия и напористость Тулина ещё не гарантия успеха. После гибели сотрудника он сник, отошёл от дела, а вскоре и совсем ушёл в космическую лабораторию спутников. А вот Крылов не сдался, поддержанный старым профессором, он добился продолжения исследований, полёты на грозу будут возобновлены. Герои Гранина молоды: они дружат, любят, хотят простого человеческого счастья , их чувства глубоки и сильны, их отношения благородны и нравственны, они интересны и понятны читателям не только тех уже далёких лет, но и сегодняшних наших дней. Роман «Иду на грозу» вряд ли назовут устаревшим. Эта книга точно будет находить своих читателей ещё долгие годы. Назарова В. Д. |

|

Книга Жвалевского и Пастернак «Смерть мертвым душам» - это совсем необычная книга, книга о том, как можно выжить библиотеке в современных условиях. В одном городе существует библиотека, в которой совсем мало посетителей, ходят в книжный храм только одни пенсионеры. Посетителей мало, читают такие книги, которых полно в наших библиотеках, «мертвые души», в ярких, красивых обложках. Частый гость здесь внучка библиотекаря Елены Степановны – Варя, да книгоман Никита. Но вот появляется практикантка Кира – молодая и креативная. Первый шаг к преобразованиям – библионочь, потом извлечение из складских помещений компьютера, который там пылился уже целый год. О том, как вчетвером герои книги делают революцию по преобразованию библиотеки, как избавляются от чар «мертвых душ» в красивых глянцевых обложках, чтение которых не приносит истинного облегчения, в отличие от классики, как привлекают к чтению не только пенсионеров, а молодежь и детей, как использование компьютеров не мешает чтению, а наоборот, - расскажет это произведение. Может быть, книга немного наивная, но она учит нас не сидеть на месте, а пытаться хоть немного шевелиться, искать новое, использовать это новое в своей работе, обращаться за помощью к населению, находить сообщников. Интересная тема проходит через всю книгу: как книги могут воздействовать на сознание человека, пробуждая у одного страсть к деньгам, у другого - агрессию, у третьего - оторванность от реального мира, погружение в фантастику. С книгой тоже нужно быть настороже, ведь, в современном мире так много книг, чтение которых приносит вред, особенно детской еще не устоявшейся психике. Я думаю, что библиотекарей должна заинтересовать эта книга. Советую прочитать. Калинина С. |

|

Калинина С. |

|

Удивительная книжка для взрослых и детей. Психотерапевтические сказки, которые заставляют задуматься о своем поведении. Зачем кого-то тащит за уши в рай, если он не хочет или не видит смысла. Каждый сам должен дойти до этого своими делами и поступками. Не надо никому навязывать свое мнение или пытаться насильно делать добро, если он этого не хочет, а не лучше ли быть самим собой. Может, просто жить, как велит совесть, никого не обижать, думать, прежде чем что-то сказать, ведь слово может ранить сильнее, чем острый нож. А не просто ли быть доброй и нежной феей, чем феей с топором, ведь, добро всегда лучше зла. Каждая из семи сказок – история о том, как изменить себя. Я прочитала книжку за вечер, внук за день. Рассказал маме своей, и она тоже заинтересовалась. Советую прочитать на семейном вечере. Калинина С. |

|

Мое первое знакомство с Гузель Яхиной началось с прочтения книги «Дети мои». Удивительная книга, изложенная ярким неповторимым языком. Читаешь и не можешь оторваться: с первых же страниц заинтересовавшись судьбой главного героя Якоба Баха. Какое доброе у него сердце. Сколько любви, нежности, искренности, трудолюбия, честности, творчества, самопожертвования - в одном человеке. Не смотря на то, что книга читается быстро и легко, по содержанию произведение тяжелое. В нем раскрывается тема немцев Поволжья, о которой мы так немного знаем. Сквозной линией проходит через все произведение тема вождя. Мы догадываемся, кто это. Вроде немного страниц посвящено этому человеку, но перед нами возникает емкий образ. Страх пронзил все его существо, и окружил он себя такими людьми, как Ежов «необразованного до неприличия и до неприличия преданного; крошечного ростом и невзрачного, как обмылок». Скольких людей погубит этот «обмылок»! Долго будет держать он в «ежовых рукавицах» всю страну. А тема Волги – великой реки разве не заставляет задуматься о том переломном времени начала 20 века. А какие сравнения в тексте, аж дух захватывает, особенно, когда глаза – зеркало души – сравниваются с «клецками». О многом это говорит. Советую прочитать. Калинина С. |

|

Умная, красивая книга о людях, о жизни, о любви. |

|

|

|

|

|

Владимир Губайловский. Письма к учёному соседу. Письмо 10. Поэзия и работа мозга. (представлен кусочек статьи) Я совершенно не хочу беспощадно бранить наш век, но должен констатировать именно такое положение дел. Почему такое положение дел не очень хорошо в первую очередь для самого читателя, я и попробую поговорить. Сразу отмечу главное — мозг при поверхностном чтении гораздо менее активен, чем при чтении трудном. И если он почти все время недогружен — он деградирует.

Еще в 2006 году доктор биологических наук Елена Наймарк написала заметку1, в которой подробно рассказала об эксперименте, поставленном группой британских ученых (ну куда же деваться, если они действительно — британские ученые) под руководством Филипа Дэвиса. Я приведу достаточно большой фрагмент из ее давней заметки вот почему. Сравнительно недавно, в 2013 году, о работе Филипа Дэвиса написал The Telegraph2 и привлек к его результатам широкое внимание. Когда мы с Еленой обсуждали работу Дэвиса, она высказалась о ней достаточно скептически, но теперь, по-видимому, можно сказать, что результаты вполне подтвердились.

«Лингвист Филип Дэвис из Школы Английского Языка Ливерпульского Университета (Philip Davis, from theUniversity’s School of English)… доказал, что шекспировские тексты, в отличие от обычных, заставляют мозг активно работать. Сам «литературно-физиологический» эксперимент был довольно тривиален. 20 испытуемых читали предложения из пьес Шекспира, а в это время энцефалограф регистрировал электрическую активность их мозга (ЭЭГ). Чтобы исключить эффект узнавания, для эксперимента выбирали не слишком известные шекспировские фразы. Также с помощью аппаратуры для функциональной магнитно-резонансной томографии снималась и томограмма мозга. Функциональная томография позволяет получить пространственный портрет возбужденных нейронов непосредственно во время работы мозга. ЭЭГ испытуемых во время чтения шекспировских фраз оказалась не похожа на ЭЭГ читающих обыденные или бессмысленные тексты. Как пояснил участник исследования профессор-нейрофизиолог Нил Робертс, когда человек читает бессмысленный текст, состоящий из привычных слов, то на его ЭЭГ появляется особый минимум, так называемый эффект N400. Он означает, что слова не восприняты мозгом. Этой отрицательной волны при обычном чтении не возникает. Когда же предлагается для прочтения осмысленный, но грамматически «корявый» текст, то энцефалограф вычерчивает положительную волну, так называемый эффект N600. Этот эффект продолжается еще некоторое время после окончания чтения, то есть мозг продолжает заниматься перепроверкой смысла неправильно (или необычно) употребленного слова. При чтении Шекспира на ЭЭГ появляется именно такая N600-волна. Исследователи объясняют появление эффекта N600 неожиданным использованием слов, при котором слово приобретает редко используемый смысловой оттенок или меняет смысл вовсе. Например, Шекспир часто заменял глаголы существительными (например, «To lip the wanton women» — здесь существительное lip употреблено в значении to kiss). Подобную манеру, свойственную не только Шекспиру, но и другим классическим английским поэтам — Чосеру, Водсворту, литературоведы называют «функциональным сдвигом».

Статья опубликована в "Урал" 2015, №11.

|

|

Поля Андреева. |

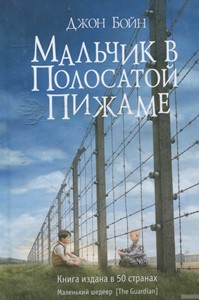

Хочу поделиться впечатлением от прочитанной книги ирландского писателя Джона Бойна «Мальчик в полосатой пижаме». Страшно грустная книга, но читать такое нужно. События погружают нас во время Второй мировой войны. В центре судьба двух мальчиков: еврейского Шмуэля и немецкого Бруно. Случайно встретившись, дети становятся друзьями. Только дружба у них необычная, ведь, Шмуэль находится по другую сторону колючей проволоки, в концлагере для заключенных евреев. Любознательный Бруно не может понять, чем хуже евреи людей немецкой национальности. Мальчик очень наивный. Он живет в другом мире, не понимает, что за люди живут за колючей проволокой и почему они все одинаково одеты в полосатые пижамы и шапочки. Бруно не знает, что идет война, он не может представить, что его случайный друг голодает, что там, за колючей проволокой совсем другая жизнь. Но у Бруно доброе сердце. Шмуэль «не мог понять, откуда у этого человека (отца Бруно) такой симпатичный и добрый сын». Всего в двух словах обрисован образ Гитлера (в книге он даже ни разу не назван по имени), но неприятное впечатление оставляет этот человек о себе. «До чего противный тип, - подумал Бруно». Такая маленькая по объему книга, а сколько предстает в ней разных типов и характеров. Отец Бруно – ревностный служитель фюрера, жесткий и, можно сказать, жестокий человек. Бабушка мальчика против нацистского режима, отец лейтенанта Котлера тоже не поддерживает этот режим, вынужден был эмигрировать в Швейцарию. Трагический конец. Друзья будут вместе до самого конца: "Бруно вдруг обнаружил, что до сих пор сжимает руку Шмуэля в своей руке, и теперь уже ничто на свете не заставит его разжать пальцы". Невольно напрашивается вывод, что зло рано или поздно будет наказано. За чужую пролитую кровь придется заплатить своей. Только в чем виноват девятилетний мальчик и все те, кто погиб от рук фашистских негодяев.

Хочу поделиться впечатлением от прочитанной книги ирландского писателя Джона Бойна «Мальчик в полосатой пижаме». Страшно грустная книга, но читать такое нужно. События погружают нас во время Второй мировой войны. В центре судьба двух мальчиков: еврейского Шмуэля и немецкого Бруно. Случайно встретившись, дети становятся друзьями. Только дружба у них необычная, ведь, Шмуэль находится по другую сторону колючей проволоки, в концлагере для заключенных евреев. Любознательный Бруно не может понять, чем хуже евреи людей немецкой национальности. Мальчик очень наивный. Он живет в другом мире, не понимает, что за люди живут за колючей проволокой и почему они все одинаково одеты в полосатые пижамы и шапочки. Бруно не знает, что идет война, он не может представить, что его случайный друг голодает, что там, за колючей проволокой совсем другая жизнь. Но у Бруно доброе сердце. Шмуэль «не мог понять, откуда у этого человека (отца Бруно) такой симпатичный и добрый сын». Всего в двух словах обрисован образ Гитлера (в книге он даже ни разу не назван по имени), но неприятное впечатление оставляет этот человек о себе. «До чего противный тип, - подумал Бруно». Такая маленькая по объему книга, а сколько предстает в ней разных типов и характеров. Отец Бруно – ревностный служитель фюрера, жесткий и, можно сказать, жестокий человек. Бабушка мальчика против нацистского режима, отец лейтенанта Котлера тоже не поддерживает этот режим, вынужден был эмигрировать в Швейцарию. Трагический конец. Друзья будут вместе до самого конца: "Бруно вдруг обнаружил, что до сих пор сжимает руку Шмуэля в своей руке, и теперь уже ничто на свете не заставит его разжать пальцы". Невольно напрашивается вывод, что зло рано или поздно будет наказано. За чужую пролитую кровь придется заплатить своей. Только в чем виноват девятилетний мальчик и все те, кто погиб от рук фашистских негодяев.

Роман о судьбе женщины, о судьбе народа.

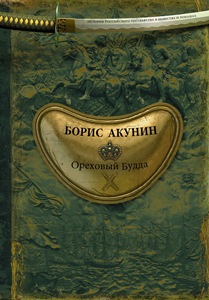

Роман о судьбе женщины, о судьбе народа. Новый роман Акунина появился как никогда вовремя: лето, отдых, хочется почитать что-нибудь интересное, но небольшое по объёму,

Новый роман Акунина появился как никогда вовремя: лето, отдых, хочется почитать что-нибудь интересное, но небольшое по объёму,